2.0 m

Type of resources

Available actions

Topics

INSPIRE themes

Provided by

Years

Formats

Representation types

Update frequencies

status

Scale

Resolution

-

Zone exposée à un ou plusieurs aléas représentée sur la carte des aléas utilisée pour l'analyse du risque du PPR. La carte d'aléas est le résultat de l'étude des aléas dont l'objectif est d'évaluer l'intensité de chaque aléa en tout point de la zone d'étude. La méthode d'évaluation est spécifique à chaque type d'aléa. Elle conduit à délimiter un ensemble de zones sur le périmètre d'étude constituant un zonage gradué en fonction du niveau de l'aléa. L'attribution d'un niveau d'aléa en un point donné du territoire prend en compte la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux et son degré d'intensité. Pour les PPRN multi-aléas, chaque zone est usuellement repérée sur la carte d'aléa par un code pour chaque aléa auquel elle est exposée. Toutes les zones d'aléa représentées sur la carte des aléas sont incluses. Les zones protégées par des ouvrages de protection doivent être représentées (éventuellement de façon spécifique) car elles sont toujours considérées soumises à l'aléa (cas de rupture ou d'insuffisance de l'ouvrage). Les zones d'aléas peuvent être qualifiées de données élaborées dans la mesure où elles résultent d'une synthèse utilisant plusieurs sources de données d'aléas calculées, modélisées ou observés. Ces données sources ne sont pas concernées par cette classe d'objets mais par un autre standard traitant de la connaissance des aléas. Certaines zones du périmètre d'étude sont considérées comme des « zones d'aléa nul ou insignifiant ». Il s'agit des zones où l'aléa a été étudié et où il est nul. Ces zones ne sont pas incluses dans la classe d'objets et n'ont pas à être représentées comme des zones d'aléa. Cependant, dans le cas des PPR naturels, le zonage réglementaire peut classer certaines zones non exposées à l'aléa en zone de prescription (voir la définition de la classe ZonePPR). Tables des zones exposées à un ou plusieurs aléas, représentées sur la carte des aléas du PPR. Avertissement : Les données diffusées sont informatives et non opposables au tiers. Les données SIG ont été standardisées à partir des données numériques ayant servis à l'élaboration des PPRn approuvés. Nous ne garantissons pas leur exhaustivité et leur exactitude par rapport aux documents opposables. Les documents officiels et opposables aux tiers peuvent être consultés à la Mairie ou à la préfecture.

-

Pour les PPR naturels, le code de l'environnement définit deux catégories de zones (L562-1) : - les zones exposées aux risques, - les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais sur lesquelles des mesures peuvent être prévues pour éviter d'aggraver le risque. En fonction du niveau d'aléa, chaque zone fait l'objet d'un règlement opposable. Les règlements distinguent généralement trois types de zones : 1- les « zones d'interdiction de construire », dites « zones rouges », lorsque le niveau d'aléa est fort et que la règle générale est l'interdiction de construire ; 2- les « zones soumises à prescriptions », dites « zones bleues », lorsque le niveau d'aléa est moyen et que les projets sont soumis à des prescriptions adaptées au type d'enjeu ; 3- les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, soumises à interdictions ou prescriptions (cf. article L562-1 du Code de l'environnement) . Cette dernière catégorie ne s'applique qu'aux PPR naturels. Table contenant l'ensemble des zones réglementées du PPRn. Avertissement : Les données diffusées sont informatives et non opposables au tiers. Les données SIG ont été standardisées à partir des données numériques ayant servis à l'élaboration des PPRn approuvés. Nous ne garantissons pas leur exhaustivité et leur exactitude par rapport aux documents opposables. Les documents officiels et opposables aux tiers peuvent être consultés à la Mairie ou à la préfecture.

-

Zone exposée à un ou plusieurs aléas représentée sur la carte des aléas utilisée pour l'analyse du risque du PPR. La carte d'aléas est le résultat de l'étude des aléas dont l'objectif est d'évaluer l'intensité de chaque aléa en tout point de la zone d'étude. La méthode d'évaluation est spécifique à chaque type d'aléa. Elle conduit à délimiter un ensemble de zones sur le périmètre d'étude constituant un zonage gradué en fonction du niveau de l'aléa. L'attribution d'un niveau d'aléa en un point donné du territoire prend en compte la probabilité d'occurrence du phénomène dangereux et son degré d'intensité. Pour les PPRN multi-aléas, chaque zone est usuellement repérée sur la carte d'aléa par un code pour chaque aléa auquel elle est exposée. Toutes les zones d'aléa représentées sur la carte des aléas sont incluses. Les zones protégées par des ouvrages de protection doivent être représentées (éventuellement de façon spécifique) car elles sont toujours considérées soumises à l'aléa (cas de rupture ou d'insuffisance de l'ouvrage). Les zones d'aléas peuvent être qualifiées de données élaborées dans la mesure où elles résultent d'une synthèse utilisant plusieurs sources de données d'aléas calculées, modélisées ou observés. Ces données sources ne sont pas concernées par cette classe d'objets mais par un autre standard traitant de la connaissance des aléas. Certaines zones du périmètre d'étude sont considérées comme des « zones d'aléa nul ou insignifiant ». Il s'agit des zones où l'aléa a été étudié et où il est nul. Ces zones ne sont pas incluses dans la classe d'objets et n'ont pas à être représentées comme des zones d'aléa. Cependant, dans le cas des PPR naturels, le zonage réglementaire peut classer certaines zones non exposées à l'aléa en zone de prescription (voir la définition de la classe ZonePPR). Tables des zones exposées à un ou plusieurs aléas, représentées sur la carte des aléas du PPR. Avertissement : Les données diffusées sont informatives et non opposables au tiers. Les données SIG ont été standardisées à partir des données numériques ayant servis à l'élaboration des PPRn approuvés. Nous ne garantissons pas leur exhaustivité et leur exactitude par rapport aux documents opposables. Les documents officiels et opposables aux tiers peuvent être consultés à la Mairie ou à la préfecture.

-

Positionnement des hydrants (poteaux et bouches incendie) sur le territoire de la ville de Montluçon - 2013

-

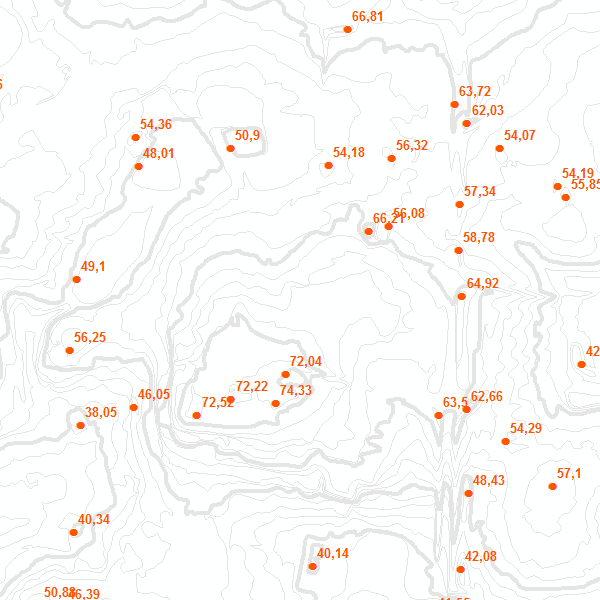

Points culminants issus du modèle Numérique de Terrain de 2014 sur le territoire de Rennes Métropole

Couche de points représentant les points culiminants résultant de l'exploitation du Modèle Numérique de Terrain (MNT) de 2014 sur le territoire de Rennes Métropole. Un champ "Z" défini l'altitude des points.

-

servitude de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

-

Cartes bathymétriques de la zone du Truc Vert depuis 1967 (carte du SHOM) jusqu'à la campagne ECORS en 2008. Années: 1967, 1998, 1999, 2000, 2008

-

Couches rasters présentant la sur-inondation de la plaine de Caderousse (Vaucluse) par 2 déversoirs en aval de la commune. Cette cartographie, au pas de temps d'une demi-heure, est le résultat d'une reconstitution par modélisation hydraulique combinée 1D/2D de la crue du Rhône de décembre 2003. Une couche vectorielle représentant les bâtiments affectés et le coût cumulé des dommages de l'inondation est jointe au jeu de données.

-

En application des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels (PPRN) et les plans de prévention des risques miniers (PPRM) délimitent : - les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions; - les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à conditions car susceptibles d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux Les zonages réglementés des PPRN-PPRM constituent ainsi les générateurs (ainsi que les assiettes confondues avec les générateurs) des servitudes PM1. Cette ressource décrit les assiettes des servitudes PM1 sur le département des Pyrénées Atlantiques

-

A7_ASSIETTE_SUP_S.shp : table contenant les assiettes surfaciques liés aux servitudes de la catégorie A7 Attributs : • IdAss : Identifiant de l'assiette • IdGen : Identifiant du générateur de l'assiette • nomAss : Nom abrégé de l'assiette, respectant les règles de nommage des SUP • typeAss : Nature de l'assiette selon sa vocation principale et la catégorie de SUP • modeGeoAss : Description de la méthode utilisée pour générer la géométrie de l'assiette • paramCalc : Valeur du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon • srcGeoAss : Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie • dateSrcAss : Date d'actualité du référentiel utilisé lors du géoréférencement de l'objet. Il s'agit d'indiquer le millésime des données référentielles source. • attPart : Attribut particulier à la catégorie de servitude

Metadata catalogue

Metadata catalogue